Auf Antrag des VDKC wurde im Rahmen der entsprechenden UNESCO-Konvention die „Chormusik in deutschen Amateurchören" in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Mitglieder Login

Der VDKC ist Mitglied im

Neuer Chor im VDKC

Wir begrüßen herzlich im Verband:

Norddeutscher Kammerchor

Dirigentin: Maria Jürgensen

25 Chormitglieder

VDKC-Landesverband Nordwest

VDKC Shop

BLACK FOLDER

Die ultimative Chormappe aus Kanada

Geschenk für Ehrungen:

BRONZEN VON E.G. Weinert

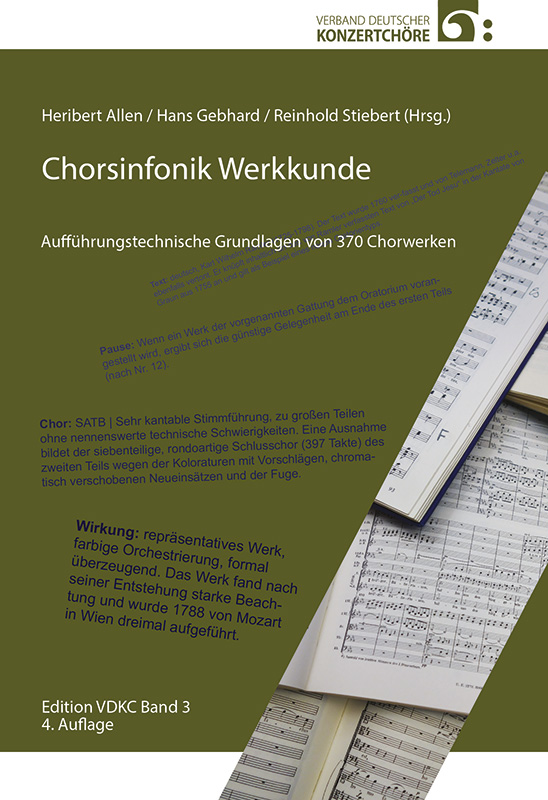

VDKC SCHRIFTENREIHE

Notenleihbibliothek

Orchestermateriale

Chorpartituren

Klavierauszüge

Partituren

Chorkarte des VDKC

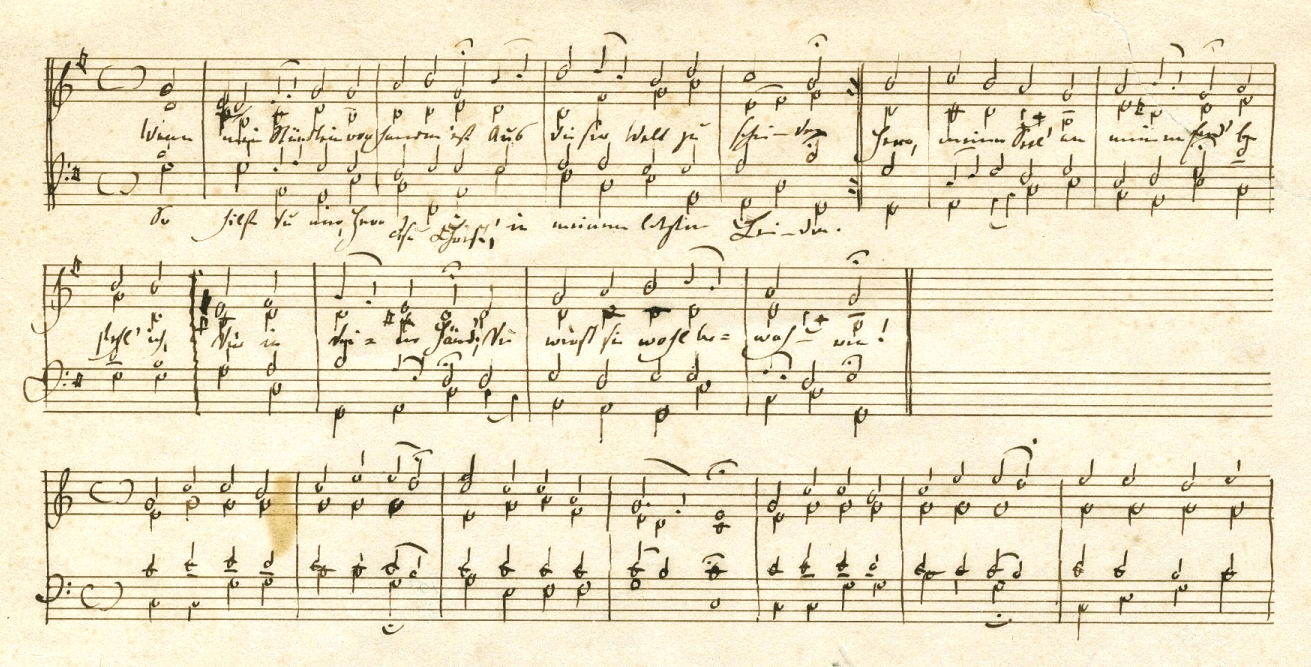

| Thomas Synofzik: Robert Schumanns Chormusik |

|

|

Teil X: Geistliche Werke der rheinischen Jahre (II)Requiem op. 148

Die 19 dreistrophigen Verse der Sequenz Dies irae werden von Schumann in drei Abschnitte unterteilt, durch attacca-Übergänge jedoch – ähnlich wie bei Cherubini – zu einer Einheit verschmolzen. Am befremdlichsten scheint in Schumanns Vertonung die Verschmelzung von Benedictus, Agnus Dei und Communio zu einem einzigen Teil; auch dadurch wird ein liturgischer Gebrauch jedoch nicht ausgeschlossen und Schumanns Requiem nicht automatisch zu einem „Requiem für den Konzertsaal“.[2]

Es gibt keine reinen Solosätze, die längsten Solopassagen sind die aufgrund der Verwendung der ersten Person singular traditionell solistisch vertonten Verse „Qui Mariam“ mit 30 3/4-Takten und „Recordare“ mit 26 3/2-Takten. Das im solistisch besetzten Ensemblesatz gehaltene, komplett homorhythmische Benedictus bringt es auf 21 ¾-Takte. Wie in Oper und Oratorium vermeidet Schumann somit die Nummernschreibweise und bemüht sich um größere Zusammenhänge. Die drei Abschnitte des Diese irae sind durch attacca-Übergänge verknüpft.[3] Rahmentonart des Schumannschen Requiems ist Des-Dur, eine Tonart von der Schumann selbst schrieb, dass sie einem Orchester nur ausnahmsweise zuzumuten sei.[4] Auch war dies nicht Schumanns ursprüngliche Konzeption: Erhalten ist ein weitgehend vollständiger, bisher nicht aufgeführter 37-taktiger Entwurf zu einer Vertonung des Requiem-Introitus in d-Moll. Dann jedoch verwarf Schumann dieses für Requiem-Vertonungen traditionelle Tongeschlecht. Die Tonart Des-Dur ist bei Schumann häufig mit der Gedankensphäre von Tod und Religion, aber auch Versöhnung und Frieden verknüpft: In dieser Tonart endet die Dichterliebe op. 48, in der Oper Genoveva erklingt sie zu Golos „Frieden, zieh in meine Brust“ und in Der Rose Pilgerfahrt op. 112 den „Tod im Morgenrot“. Im Gegensatz zu dem Moll-Entwurf verzichtet die endgültige Des-Dur-Fassung des Introitus auf ein längeres Orchestervorspiel; dieses ist auf nur einen Takt reduziert, der aber dennoch komprimiert als wesentliche inhaltliche Signatur des gesamten Werks erscheint. Durch subtile, aber dennoch deutliche harmonische Anspielungen erreicht Schumann in den Schlusstakten einen deutlichen Bezug zum Introitus. Der stark dissonante Klang auf der dritten Zählzeit des ersten Taktes entsteht aus Übereinanderschichtung dreier Quarten (es-as-des’-ges’). In der orgelpunktartigen Passage in Takt 89 des Schlusssatzes baut sich der gleiche Akkord über dem Basston des auf und greift nun sogar als viertöniger Quartenakkord auf den Chorsatz über, während sich der Eröffnungssatz im vorletzten Takt auf einen dreitönigen Quartenakkord im Chor beschränkte. Dass die Quarte als Motiv das gesamte Requiem prägt wurde bereits vielfach erkannt,[5] die harmonische Signatur durch die Quartenakkorde aber bisher übersehen.[6] Zehn Takte vor dem viertönigen Chor-Quartenakkord im Schlussteil gibt es zu den Worten „quia pius es“ einen dreitönigen Quartenakkord. Gleich der erste Intervallschritt im Anfangstakt ist ein Quartsprung abwärts in den Violoncelli, die am Anfang synkopische Pendelbewegung beruhigt sich im Schlussatz zu einer in ruhig schwingenden Pendelbewegung im Dreiermetrum. Absteigende Quarten prägen die Themen „Quid sum miser“ und „Ingemisco“ in Mittelteil der Sequenz und im Hostias. Das „Rex tremendae“ beginnt mit einem Quartsprung aufwärts. Auch alle Themen in der abschließenden Communio („Et lux perpetua“, „cum sanctis tuis“, „in aeternum“ und „quia pius es“) beginnen mit einem Quartintervall. Besonders markant ist der Beginn der Communio mit einem scharf dissonanten des bzw. cis-Moll-Akkord mit großer Septime, der durch eine melodisch-harmonische Pendelbewegung mit Des-Dur im folgenden Takt gleich noch einmal bestätigt wird. Ein solcher Übergang zwischen Agnus Dei und Communio erzwingt die Verknüpfung der beiden Liturgie-Teile in einem musikalischem Satz. Um mit der Dissonanz auftaktig arbeiten zu können, nutzt Schumann die Ähnlichkeit von erstem („Lux aeterna luceat eis“ und fünftem Vers („et lux perpetua luceat eis“), stellt die Konjunktion „et“ voran und ersetzt „aeterna“ durch „perpetua“. Auf den Des-Dur-Abschluss des Introitus (vgl. Nb 2) folgt der zweite Satz in leuchtendem A-Dur, bis zum Sanctus verbleiben darauf alle folgenden Sätze in Kreuztonarten. Das zunächst nur von Posaune und Bratsche exponierte Thema „Te decet hymnus“ kombiniert zwei Quartsprünge. Sein imitatorisches Potential, das Schumann z.B. im intervallisch identischen Thema „Denn heilig ist das Blut“ im Oratorium „Das Paradies und die Peri“ erprobt hatte, bleibt hier zunächst ungenutzt. Schumann verknüpft das „Te decet hymnus“ mit dem Kyrie zu einem Satz und kombiniert in einem durchführungsartigen Teil kontrapunktisch das „Te decet hymnus“-Motiv mit zwei Kyrie-Motiven. Mit Ausnahme des nur mit pizzicato-Streichern begleiteten, im Frauenchor beginnenden „Exaudi orationem meam“-Verses und des im solistischen Ensemblesatz beginnenden Kyrie-Teils bewegt sich der gesamte Satz fast durchgängig im Forte und Fortissimo, während der Anfangssatz mit stark variabler Binnendynamik operiert hatte. Opernhaft wirkt das im Piano beginnende folgende „Dies irae“, bei dem die aufsteigenden Oktavsprünge auf „irae“ und „illa“ in den Chorstimmen von Oktavglissandi in den Streicherstimmen halbtaktig antizipiert werden. Das „Sed signifer sanctus Michael“ wartet mit Marschrhythmen auf und wird von triolischen Trompetensignalen eingeleitet. Der folgende Vers „repraesentet eas in lucem sanctam“ hingegen ist zum Pianissimo zurückgenommen und in den Außenstimmen rein deklamatorisch auf einem wiederholten Ton gehalten, die Mittelstimmen schreiten im Parallelgang chromatisch aufwärts. Fugierte Teile werden zu den Versen „Libera animas“ und „Pleni sunt coeli et terrae“ gewählt, in beiden Fällen handelt es sich um besonders rhythmisch sehr charatkeristische Themen. So zeigt sich einerseits das Bemühen um eine kontrastreiche Anlage, die aber doch durch die zyklische Bindung und motivische Verknüpfung zu einer Einheit gestaltet wird. In der Gesamtwirkung entsteht eine sehr spezifische Deutung der lateinischen Textvorlage, die schon Zeitgenossen angemessen zu charakterisieren wussten: „Schumanns Melodien wie Harmonien [...] drücken kein Flehen, noch weniger Demuth aus, sondern vielmehr eine beseeligende, träumerische Ruhe, durch welche hindurch höchstens nur noch eine gewisse innerlichste Wehmuth sich herausfühlen läßt. Vom philosophisch dichterischen Standpuncte aus ist eine solche Auffassung allerdings wahr, aber dem orthodox katholischen Begriffe – um so mehr, als der lateinische Ritualtext beibehalten – widerspricht sie doch geradezu.“[7] |

| < Zurück | Weiter > |

|---|

Schlagzeilen

| CHOR und KONZERT 2022 ist erschienen |

Verbandszeitschrift des VDKC

Hier lässt sich noch einmal prima nachlesen, was im vergangenen Jahr alles an spannenden und wissenswerten Artikeln veröffentlicht wurde. CHOR und KONZERT ist ab sofort auch im VDKC-Shop zu erwerben: hier. VDKC |

Das Infoportal der Amateurmusik

Der schlaue Fuchs Amu (der Name steht für "Amateurmusik") gibt Antwort auf Fragen rund um die Amateurmusik. Das Infoportal bündelt zahlreiche Angebote zu Wissen, Praxis und Beratung:

Spenden an den VDKC

Wir bitten um Ihre Unterstützung

Wir bitten um Ihre Unterstützung

Terminkalender für Chöre

- 10. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival Calella (01.05.2024)

- 8. HARMONIE FESTIVAL (09.05.2024)

- Chorworkshop mit Konzert: W. A. Mozart – Krönungsmesse (16.05.2024)

- 13. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival in Paris (29.05.2024)

- 8. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival (26.06.2024)

Aus den Chören

- Philharmonischer Chor Essen: Patrick Jaskolka erhält Titel „Chordirektor BMCO“

Konzerterfolg und Auszeichnung für den Chorleiter Mit großem Erfolg und stehenden Ovationen konnte der Philharmonische Chor Essen am 09.12.2023 in... - Aalener Kammerchor feiert 40-jähriges Jubiläum

Uraufführung von Edgar Manns „Missa Brevis Pentecostes“ In diesem Jahr feiert der Aalener Kammerchor sein 40-jähriges Bestehen. Daher widmet sich... - Erfolgreiches Jahr für die Hallenser Madrigalisten

Preisträgerchor feiert 60-jähriges Jubiläum Was für ein Jahr für den Kammerchor Hallenser Madrigalisten! Kurz nach ihrem 60. Geburtstag im Mai 2023...

Aktuelle Veranstaltungen

- 27.04.2024 | 17.00 Uhr Jauchze, Seele!

- 27.04.2024 | 17.00 Uhr Musik kennt keine Grenzen

- 27.04.2024 | 18.00 Uhr Schmerz und Entzücken der Liebe

- 27.04.2024 | 18.00 Uhr Vivat Carl Philipp: Israeliten in der Wüste CPE Bach

- Alle anzeigen

- Veranstaltungsarchiv anzeigen