Auf Antrag des VDKC wurde im Rahmen der entsprechenden UNESCO-Konvention die „Chormusik in deutschen Amateurchören" in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Mitglieder Login

Der VDKC ist Mitglied im

Neuer Chor im VDKC

Wir begrüßen herzlich im Verband:

Norddeutscher Kammerchor

Dirigentin: Maria Jürgensen

25 Chormitglieder

VDKC-Landesverband Nordwest

VDKC Shop

BLACK FOLDER

Die ultimative Chormappe aus Kanada

Geschenk für Ehrungen:

BRONZEN VON E.G. Weinert

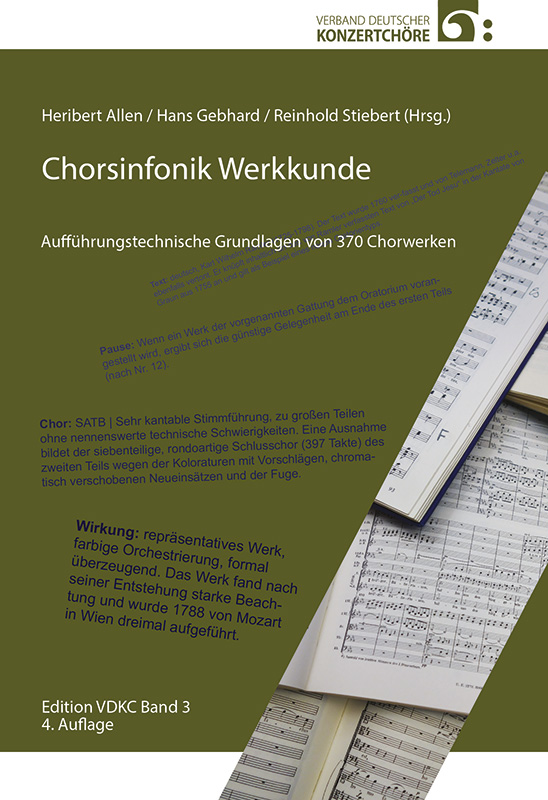

VDKC SCHRIFTENREIHE

Notenleihbibliothek

Orchestermateriale

Chorpartituren

Klavierauszüge

Partituren

Chorkarte des VDKC

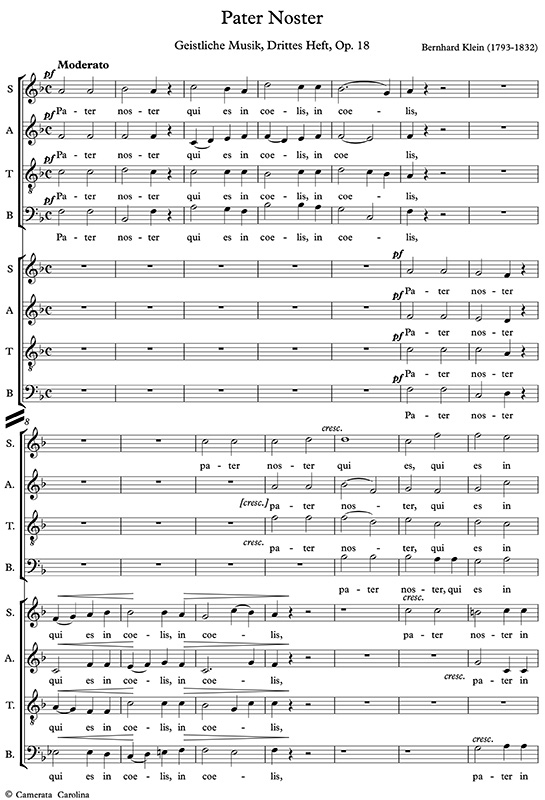

| Bernhard Klein (1793-1832) wiederentdeckt: Chorkompositionen von klassischem Reiz |

|

|

Camerata Carolina engagiert sich für wenig bekannten Komponisten

Der Komponist Bernhard (Joseph) Klein wurde 1793 in Köln geboren. Die an der damaligen Transportmagistrale Rhein gelegene Großstadt, durch Handel reich geworden, geriet 1794 unter französische Besatzung, zwanzig Jahre später unter preußische, und 1815 wurde sie im Wiener Kongress Teil des Königreichs Preußen – die Begeisterung darüber hielt sich im Rheinland sehr in Grenzen. In diesen zwei reichlich turbulenten Jahrzehnten wuchs Klein auf, und seine erste musikalische Ausbildung hat er wohl von seinem Vater erhalten, der die damals noch nicht so erstaunliche Kombination zweier Berufe ausübte: Weinhändler und Theatergeiger. Er ging mit neunzehn Jahren auf eine Bildungsreise nach Paris; nach seiner Rückkehr dirigierte er in Köln Aufführungen sakraler Musik im Dom – der damals noch, bis 1880, eine Bauruine war: nur der Hochchor war fertiggestellt. Wesentlichen Einfluss auf seine musikalische Bildung hatte eine Reise nach Wien 1815, in deren Verlauf er fünf Monate in Heidelberg „hängenblieb“. Der hier lehrende Juraprofessor F. A. J. Thibaut, der über eine reiche Musikbibliothek und ebenso reiche Kenntnisse besonders der sogenannten „altklassischen Vokalpolyphonie“ (z.B. Palestrinas) wie auch G. F. Händels verfügte, lenkte Kleins Interesse auf diese Tradition Geistlicher Musik. Nebenbei bemerkt, auch Schumann war sehr von Thibaut beeindruckt. 1818 erhielt er von der preußischen Regierung ein Stipendium, um in Berlin bei Zelter zu studieren; er sollte danach das Musikleben in Köln und den neugewonnenen Rheinlanden im Sinne der Berliner volkspädagogischen Bewegungen formen. Doch es kam anders. Klein war schnell als Komponist wie als Pädagoge sehr erfolgreich in Berlin. Er wurde 1820 Universitäts-Gesangslehrer und Dozent. Der äußerst umtriebige Klein gründete außerdem mit Berger, Reichardt und Rellstab die „Jüngere Liedertafel“. Das konnte nun doch nicht gut gehen: Zelter, der keine anderen Götter neben sich duldete, machte dem allseits beliebten und angesehenen Nebenbuhler das Leben schwer, so dass Klein 1830 von sich aus seine Ämter in Berlin niederlegte. Bald danach, 1832, starb er an einem Lungenleiden. 1824 war er für längere Zeit nach Italien gereist. Dort nun lernte er intensiver die Werke von Komponisten der Palestrina-Zeit kennen und bildete seinen Stil an ihnen weiter. Doppelt also war er beeinflusst von der Palestrina-Zeit: durch Thibaut und dann durch seine Italien-Reise. Diese Einflüsse sind deutlich zu erkennen in seiner doppelchörigen Vaterunser-Motette. Neben Instrumentalwerken, Sololiedern, vier Oratorien und drei Opern hat Klein Chorwerke geschrieben, meistens für Männerchor.

Zur Realisierung dieser Motette – in der Interpretation der von mir geleiteten Camerata Carolina ist sie 10 Minuten lang – bedarf es eines Chores mit gut ausgestatteten Männerstimmen und sehr höhentauglichen Sopranen. Ich habe in beiden Taktarten den jeweils halbtaktigen Schlag gewählt, um den Eindruck weiten Schwingens der Linien zu akzentuieren. Dynamische und agogische Veränderungen müssen in dieser Komposition sorgsam überlegt und differenziert eingesetzt werden. So wird sie farbig und vermeidet die Gefahr, im Traditionalistischen oder auch Biedermeierlichen zu verharren. Als Preziose aus dem Raritätenkabinett ist sie dann sehr willkommen. Wir haben sie in ein Programm „1+1=1. Doppelchörige Motetten von Schütz bis Reger“ eingefügt, und dort hat sich Kleins Motette als Kunstwerk behauptet, wiewohl der Unterschied zu den genialen Werken etwa Mendelssohns oder Regers erkennbar bleibt und auch bleiben muss. Aus dem gesamten Œuvre Kleins an Chorwerken ragt das „Pater Noster“ deutlich an Qualität hervor; seine Werke, die in überwiegender Zahl für Männerchor geschrieben sind – und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sehr verbreitet waren –, sind häufig recht glanzlos und schlicht. Robert Schumann hat dies in einer Besprechung von Kleins Sololiedern unbarmherzig getadelt: sie seien von „einer Einfachheit, die oft unglaublich wirkt, oft aber auch beengend und quälend“. Auch dieses Urteil ist wieder in seinem historischen Umfeld zu sehen, und es ist fast dreißig Jahre nach der Entstehung von Kleins Werken gefällt worden. Für einen ambitionierten Chor lohnt sich das Einstudieren des „Pater Noster“. Es ist eine Preziose im Raritätenkabinett. Informationen: Die Camerata Carolina, Universität Heidelberg, Internationales Studienzentrum, hat die Partitur des Werks 2013 kritisch durchgesehen in modernem Notensatz herausgegeben. Es ist über die Website www.capellacarolina.de zu erhalten (unter "Kontakt"). Bei CPDL hat Nikolaus Hold am 14.05.2014 eine Partitur davon eingestellt. Eine Videoaufzeichnung von Kleins „Pater Noster“ aus dem Konzert der Camerata Carolina am 25.07.2021 ist verfügbar auf YouTube. Franz Wassermann

|

Schlagzeilen

| Empfehlung: Handbuch und Checkliste Konzertorganisation |

Neunter Band in der VDKC-Schriftenreihe

Ein Ratgeber für die Planung und Durchführung von musikalischen Veranstaltungen

Edition VDKC Nr. 9, Schriftenreihe des Verbandes Deutscher KonzertChöre 14,90 Euro Deutschland Zu bestellen über den VDKC-Online-Shop

VDKC |

Das Infoportal der Amateurmusik

Der schlaue Fuchs Amu (der Name steht für "Amateurmusik") gibt Antwort auf Fragen rund um die Amateurmusik. Das Infoportal bündelt zahlreiche Angebote zu Wissen, Praxis und Beratung:

Spenden an den VDKC

Wir bitten um Ihre Unterstützung

Wir bitten um Ihre Unterstützung

Terminkalender für Chöre

- 10. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival Calella (01.05.2024)

- 8. HARMONIE FESTIVAL (09.05.2024)

- Chorworkshop mit Konzert: W. A. Mozart – Krönungsmesse (16.05.2024)

- 13. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival in Paris (29.05.2024)

- 8. Internationales Chorfestival und Orchesterfestival (26.06.2024)

Aus den Chören

- Philharmonischer Chor Essen: Patrick Jaskolka erhält Titel „Chordirektor BMCO“

Konzerterfolg und Auszeichnung für den Chorleiter Mit großem Erfolg und stehenden Ovationen konnte der Philharmonische Chor Essen am 09.12.2023 in... - Aalener Kammerchor feiert 40-jähriges Jubiläum

Uraufführung von Edgar Manns „Missa Brevis Pentecostes“ In diesem Jahr feiert der Aalener Kammerchor sein 40-jähriges Bestehen. Daher widmet sich... - Erfolgreiches Jahr für die Hallenser Madrigalisten

Preisträgerchor feiert 60-jähriges Jubiläum Was für ein Jahr für den Kammerchor Hallenser Madrigalisten! Kurz nach ihrem 60. Geburtstag im Mai 2023...

Aktuelle Veranstaltungen

- 27.04.2024 | 17.00 Uhr Jauchze, Seele!

- 27.04.2024 | 17.00 Uhr Musik kennt keine Grenzen

- 27.04.2024 | 18.00 Uhr Schmerz und Entzücken der Liebe

- 27.04.2024 | 18.00 Uhr Vivat Carl Philipp: Israeliten in der Wüste CPE Bach

- Alle anzeigen

- Veranstaltungsarchiv anzeigen